È davvero già passato un anno? Me lo chiedo mentre finisco di editare questo articolo, l’ultimo del 2024, per un progetto che è nato come uno dei tanti laboratori di giornalismo che coordino in giro per l’Italia, ma che è diventato un appuntamento mensile che anche io attendo impazientemente. È davvero già passato un anno da quando Claudio, Luca, Giovanni, Lorenzo e Vincenzo hanno preso le redini di questa redazione, elaborando interviste internazionali, articoli sulle AI, dossier su locali scomparsi, ideando programmi radiofonici sulla musica per videogiochi. E tanti altri progetti sobbollono, tante storie, tanta musica da raccontare. A gennaio usciranno i primi lavori del nuovo laboratorio, la redazione cresce, le ambizioni pure. Grazie, grazie di cuore a chi ci sostiene leggendoci, ascoltandoci, seguendoci. È davvero già passato un anno, ma ho già voglia di ricominciare.

Giuseppe Di Lorenzo

Ha ancora senso scrivere di musica? Da questa domanda, che un anno fa lasciavo bruciare nel mio studio chiudendo le persiane per paura che divampasse davvero anche nel mondo reale, è nata la newsletter che state leggendo in questo momento. In ogni pezzo firmato dai componenti della redazione la domanda che ne soggiace è sempre: ha senso scrivere questo articolo? Cosa abbiamo da dire? E quello che abbiamo da dire aggiunge effettivamente qualcosa, arricchisce l’esperienza di chi ci legge? Nel frattempo sono scoppiati incendi in tutto il mondo, uno di questi ha ridotto in cenere Pitchfork, e sempre più giornalisti si chiedono che senso abbia un mestiere in cui scrivi solo per un manipolo di appassionati, un mestiere che poi neanche lo è, perché non ci sono stipendi ma notule e cessioni di diritti, lavoretti che accatastati a malapena coprono le spese dei viaggi.

Qual è la vera causa della crisi? Analizziamola passo dopo passo:

Le principali case discografiche hanno deciso di poter vivere comodamente sfruttando la musica del passato e gli ascoltatori passivi. Lanciare nuovi artisti era troppo difficile; molto meglio continuare a riproporre le vecchie canzoni.

Così, le major (e i gruppi d’investimento) hanno iniziato a investire ingenti somme nell’acquisizione di vecchi cataloghi musicali1.

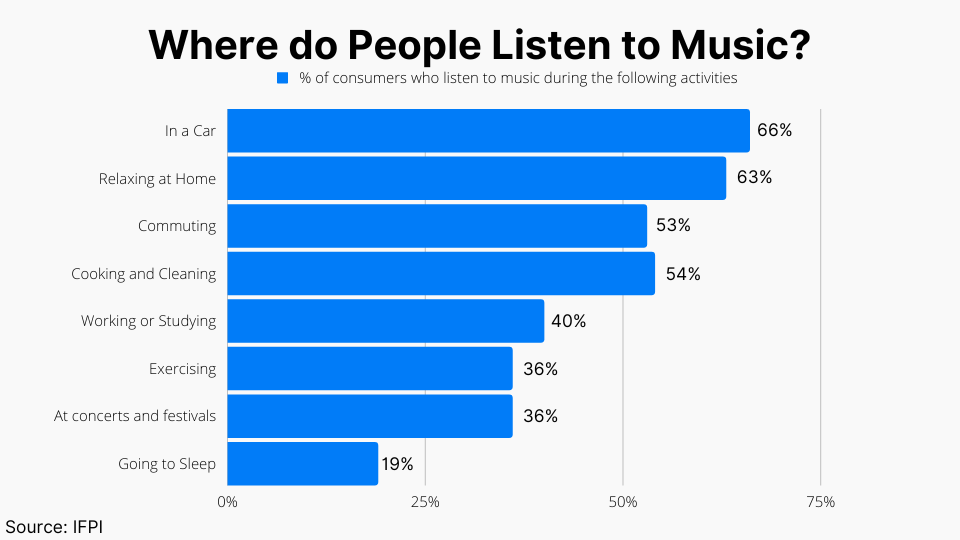

Nel frattempo, le piattaforme di streaming hanno incoraggiato un ascolto passivo, al punto che le persone non conoscono nemmeno i nomi delle canzoni o degli artisti.

La situazione ideale per loro sarebbe indirizzare gli ascoltatori verso tracce generate dall’intelligenza artificiale, di proprietà della piattaforma stessa, in modo da non dover mai pagare royalties ai musicisti2.

Queste strategie hanno funzionato. Gli appassionati di streaming non prestano più molta attenzione alla musica nuova.

Ted Gioia, Why Is Music Journalism Collapsing?, “The Honest Broker”, 18 gennaio 2024

Ted Gioia, una leggenda vivente del giornalismo musicale, nella sua personale newsletter qui su Substack punta il dito verso un mercato troppo ottimizzato, in cui si incoraggia l’ascolto passivo, dove la musica diventa sempre di più passatempo, melodie per riempire il silenzio tra una attività e l’altra. Perfino Spotify sta abbracciando un nuovo modello di business, basato su variazioni sempre meno originali del leggendario canale YouTube “lofi hip hop radio - beats to relax/study”, che il 10 luglio del 2022 fu colpito dalla feroce mannaia dei diritti d’autore3, promuovendo la nascita di cloni con musica prodotta dalle AI. Sempre Spotify di recente ha dovuto compiere diversi passi indietro su quei podcast dove veniva caricato solo rumore bianco, con numeri di ascolto da capogiro che influenzavano le classifiche internazionali, continuando ad alimentare l’idea che oggi si ascolta solo per “ammazzare il tempo”.

Ma quindi la musica sta davvero perdendo il suo senso artistico, diventando sempre di più un bene di consumo utilitaristico? Si può scrivere una recensione di un podcast di rumore bianco? E che senso avrebbe farlo? Quale ascoltatore ne avrebbe davvero bisogno? In Hyper-Optimization Manifesto, breve e polemico pamphlet redatto dall’Office of Applied Strategy (associazione che si occupa di marketing e consulenza per marchi di lusso ma con un’idea anti-accademica e controculturale alla base della propria progettualità), si vuole far riflettere sull’abbondanza di prodotti culturali e la paradossale sensazione di stagnazione culturale che ne segue. Sebbene non ci sia mai stata tutta questa produzione musicale, l’idea comune è che mai come adesso la musica faccia fatica a creare fenomeni culturali rilevanti. Non solo: secondo questo pamphlet l’iper-ottimizzazione dei processi ai fini del consumo sta rendendo di fatto inerti le scene indipendenti, facendole diventare sempre meno influenti e capaci di penetrare nel tessuto mainstream.

Penso tuttavia che molta della giustificata paranoia nei confronti della stagnazione culturale provenga, in parte, da alcuni equivoci storici, tra cui il senso stesso della musica nella società. Quelle che per noi oggi sono forme d’arte universalmente riconosciute, come il jazz, lo swing, il blues, il folk, il rock, l’hip hop, la techno, nascono in un contesto di ascolto assolutamente passivo, in cui il massimo dell’interazione avveniva con il ballo. E questa non è un’opinione, ma un fatto. Quella che noi chiamiamo con sprezzo “musica di sottofondo”, con quei titoli generici tipo music for studying, music for working, music for sleeping, è anche il luogo in cui hanno germogliato una miriade di scene e culture, e così era anche prima, solo che noi critici e appassionati tendiamo a dimenticarcelo, studiando i fenomeni musicali perlopiù a posteriori e troppo spesso avulsi dal loro contesto culturale.

La maggior parte della musica prodotta fin dall’antichità aveva come principale scopo quello di allietare le persone dalla noia o dal lavoro, cosa che spesso si è evoluta in una funzione rituale della musica. In generale però difficilmente ci rendiamo conto, quando ascoltiamo la musica del passato, che è stata fatta per noi una enorme selezione di presunti capolavori, lasciando indietro tantissima musica considerata, a volte a torto, superflua. Quando nacque, l’industria musicale in realtà di musicale-strettamente-detto aveva ben poco. Sui solchi dei primi dischi non correva solo musica, ma rumori, suoni, parole catturate dalla vita di tutti i giorni. I dischi erano una tecnologia rivoluzionaria che permetteva di riprodurre qualsiasi cosa, e così la gente comprava album per ascoltare i suoni di treni che partivano e arrivavano dalle stazioni, aeroplani che prendevano il volo, suoni dal mondo animale, suoni da paesi lontani, e poi c’era anche la musica. Così come per il primo cinema, anche la musica su disco a causa del suo successo fu considerata dagli intellettuali e dai critici musicali come un inutile passatempo creato ad arte per rimbecillire il popolo.

Filosofi e teorici come il tedesco Theodor W. Adorno, erano convinti che il modello consumistico affermatosi negli anni ’30 del ‘900 avesse appiattito la proposta musicale, rendendo impossibile l’emergere di musica di rottura se non dentro nicchie lontane dalla mediocrità borghese:

Per la prima volta vengono lanciati dappertutto dei dilettanti come se fossero dei grandi compositori. La centralizzazione economica della vita musicale assicura loro il riconoscimento ufficiale.

Theodor W. Adorno, Filosofia della musica moderna, 1949

Vi ricorda qualcosa? Eppure non siamo qui a parlare della stagnazione culturale degli anni ’40, ’50 e ’60, cioè quel periodo in cui l’industria diventa un fenomeno egemonizzante a livello culturale. Sono gli anni del grande dibattito sulla validità stessa della musica in studio. I primi ascoltatori radiofonici disprezzavano la musica registrata, perché a loro avviso sopprimeva quella che era considerata la qualità imprescindibile della musica stessa, ovvero l’interpretazione. In un disco registrato l’interpretazione del musicista sarà sempre la stessa, dal vivo no, e l’alchimia che si crea in quel dato momento è unica e irripetibile, ed era quella che veniva all’epoca considerata “Vera musica”. Ora, non voglio aprire digressioni sul concetto di “Vera musica”, ma vorrei solo dire che non è un caso se ancora oggi c’è chi ne parla col malcelato orgoglio di esserne il fortunato possessore intellettuale, è una storia che come vedete ha origini lontane. In fondo proprio nel frontespizio de la Filosofia della musica moderna, Adorno inserisce questa citazione di Hegel:

Poiché nell’arte non abbiamo a che fare con un gioco meramente piacevole o utile, ma… con un dispiegarsi della verità.

Hegel, Estetica, III

Ma la verità, se proprio vogliamo essere precisi, ci racconta una storia ben diversa. La musica prima dell’industria musicale di certo non era solo quella che Adorno chiamava “musica d’arte”, chi ascoltava dal vivo Beethoven e Mozart erano un numero esiguo di persone colte e molto facoltose, e per gran parte della popolazione la musica era quella che si ascoltava per strada, nei mercati, alle messe e soprattutto durante le fiere. Il modello dei Medicine Show, ovvero gruppi di artisti itineranti che accompagnavano improbabili medici che vendevano farmaci miracolosi, furono le fondamenta dell’intero sistema di intrattenimento americano - quello su cui si basa oggi buona parte dell’industria dell’intrattenimento mondiale. La musica, di nuovo, era un passatempo, una distrazione tra un evento e l’altro, nel caso dei Medicine Show c’era anche un primo elemento di contaminazione di linguaggi popolari (dalla strumentazione financo alla composizione) dato che queste fiere ambulanti andavano a giro per l’intero paese.

Cosa ascoltavano le persone? Il tipo di musica che ci si aspetterebbe che le persone della loro classe economica - alta borghesia e oltre - ascoltassero, il che includeva musica classica, classica un po’ più leggera, arie operistiche, canzoni dal teatro musicale che prosperava a New York, musica patriottica (la banda di John Philip Sousa era molto popolare, e non solo per le sue famose marce), sketch comici dal palcoscenico del vaudeville (spesso in dialetto ebraico, afroamericano o irlandese) e occasionalmente novità, come un ensemble afroamericano che cantava spirituals o, ancora più innovativo, il mashup del Dinwiddie Colored Quartet di "Dem Bones" con quello che, senza alcuna ombra di dubbio, era purtroppo un'interruzione comica in blackface.

Ed Ward, The History of Rock & Roll, Volume 1 1920-1963, 2016

Con l’avvento prima delle radio e poi dei dischi si realizzò un’improvvisa democratizzazione dell’ascolto, paragonabile solo all’imporsi del modello peer-to-peer nell’informatica. Si cominciò a parlare di musica “alta” (quella classica) e “bassa” (tutto il resto), e non fatevi confondere dalle nomenclature: non c’entra alcuna tensione estetica o critica, era solo una questione di classe.

Con la radio e i primi dischi la musica divenne parte del focolare domestico sostituendo gli strumenti (troppo costosi per gran parte delle persone) e il canto. La musica era ancora una volta un ascolto passivo, la radio restava accesa anche mentre il capo famiglia leggeva il giornale, mentre le donne facevano le faccende di casa, intanto che i figli giocavano. Questa convezione che esistesse una musica “seria” e una “non seria” venne ufficializzata a livello industriale negli anni ’40, quando durante una ripartizione del mercato attuata dalla RCA e CBS4, la musica classica fu premiata con i 33 giri, più lunghi e adatti ai sistemi di riproduzione meno economici e ad alta fedeltà, mentre tutto il resto fu relegato ai 45 giri, più brevi e considerati di minore qualità.

Essendo più economico per le radio, il singolo su 45 giri s'impose come il formato per eccellenza della cultura popolare e le canzoni divennero di conseguenza più brevi e con una certa centralità del ritornello nella composizione. Ormai ci è chiaro come mai il ruolo dell’album a 33 giri divenne così importante nella legittimazione culturale della musica pop, e tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’60, pubblicare su 33 giri Chuck Berry o Bob Dylan aveva un valore tutt’altro che superfluo, ma fu una vera e propria rivoluzione culturale, anche se, analizzando in modo pragmatico la sua evoluzione, siamo di fronte a una ottimizzazione del mercato a scopo consumistico.

È tornata di moda su TikTok una celebre intervista a Frank Zappa in cui affermava che i dirigenti delle major negli anni ’60 e ’70, che lui chiama «sigar-chomping-old guys» (anziani masticatori di sigari), avessero il pregio di non metter bocca in questioni strettamente musicali, l’unica cosa che gli importava era se il disco vendeva o meno.

La sua era una critica al modello anni ’80, in cui ex-hippie partendo dalle etichette indipendenti erano diventati anche loro major, ma con la pretesa di discernere la “musica Vera” da quella di bassa qualità o dal poco appeal commerciale. Zappa non era nuovo a boutade d’effetto di questo genere, non a caso molti credono che abbia detto lui per primo che: scrivere di musica è come ballare di architettura. Il che è molto buffo, perché evidentemente Zappa o chi per lui non conosceva “Kraanerg” di Iannis Xenakis, altrimenti avrebbe fatto una similitudine più calzante. Ma la verità è che da sempre il mercato cerca di adattarsi ai fenomeni culturali per ottimizzarne le qualità che servono al profitto, ben prima che avesse senso parlare di “mercato”, ma è anche vero che l’arte si pone allo stesso modo dall’altro lato dello specchio. Per quanto si cerchi di definirla e renderla appetibile, ci sarà sempre un’arte che rifugge dall’utilitarismo, e troverà ogni volta nuovi modi per farlo.

No, la musica non è diventata un passatempo, banalmente lo è sempre stata, e no, non è vero come scrivono nell’Hyper-Optimization Manifesto che scene come la vaporwave non sono emerse come il punk perché vengono “confezionate” troppo presto, semplicemente l’emersione intesa come “egemonia” tipica di quella frazione di tempo che sono stati gli anni cinquanta fino ai primi 2000 è cambiata radicalmente, frammentandosi. Sempre in quel manifesto ci si chiede: Can an emerging musician grow their career without being on Spotify and Apple Music? Considerando che uno dei dischi di maggior successo critico e di pubblico (sopratutto giovane) del 2024 è stato “Diamond Jubilee” di Cindy Lee, album di 32 canzoni per due ore di musica, disponibile solo su YouTube o tramite file da scaricare gratuitamente sul suo sito5, direi che abbiamo già una risposta al quesito. Eppure al tempo stesso il progetto del tour dell’album si è trasformato in un addio al progetto, forse a causa della troppa visibilità6, mettendo in luce le fragilità di un sistema in cui critica e pubblico sembrano sempre più marginali nei confronti dell’autonomia di un artista, in cui sono cambiati i paradigmi del successo. Ma come si racconta efficacemente questa complessità? Ha senso valutare questo enorme contesto in una nuova forma di restituzione, una sorta di recensione-racconto?

La narrazione, lo affermava anche Carlo Bordone in un’intervista del 2020, è diventata centrale nella restituzione dell’esperienza musicale, il che però non significa abbassarla al livello di pura agiografia e aneddotica, ma dargli maggior respiro, non affidarsi alla classica analisi traccia-per-traccia o alla lista della spesa di influenze e contro-influenze, ma promulgare un ascolto attivo della musica. Ancora, Alessandro Toppi, uno dei più brillanti, lucidi e puntuali critici teatrali italiani, afferma che l’uso eccessivo di paragoni e influenze in una recensione serva più al critico per evitare lo sforzo di raccontare un’esperienza, che al lettore, il quale si trova semplicemente la lista dei tag su Rate Your Music scritta meglio.

“Il mercato sembra indicare che la critica musicale, intesa nella tradizionale recensione di un album, non abbia più alcuna rilevanza. [...] La tua pubblicazione di giornalismo musicale preferita probabilmente ha un’etichetta discografica dietro, o forse guadagna da un festival che ospita gli artisti di cui parla. Credo che stiamo assistendo alla fase più estrema di questa tendenza, con persone – alcune delle quali ex o attuali critici musicali – incaricate di scrivere di musica attraverso le biografie di artisti, e altre iniziative simili supportate dalle etichette. [...] tutto ciò che vedi è pubblicità pagata e positività. Nessuno è onesto. Nessuno sta contestualizzando queste cose. La critica musicale, anche quella positiva, dovrebbe essere abrasiva, come la carta vetrata, grattando e modellando costantemente la tua comprensione dell’arte.” - Mano Sundaresan

Michelle Santiago Cortés, The state of music criticism, “Dirt”, 26 ottobre 2023

Trovo nelle parole di Mano Sundaresan, blogger su No Bells e podcaster, ora a capo del rilancio editoriale di Pitchfork, un fondo di speranza e di senso in questo panorama frastagliato. Bisogna sempre scrivere qualcosa pensando che lasci un segno. Oggi più che mai. Non c’è mai stata tanta musica a disposizione come adesso, eppure in qualche modo le liste di fine anno escono comunque, così come ci sono ancora ragazzini che dalla loro cameretta diventano fenomeni culturali con linguaggi che attraversano la scena di Seul e quella di Buenos Aires, e il tutto senza i «sigar-chomping-old guys» in sala di comando.

È vero, oggi è tutto parcellizzato. La cultura a bassa risoluzione è «sotterranea, parziale e difficile da interpretare7», ma proprio nel suo essere anti-egemone ha trovato la sua personale cifra. È finita quella finzione rassicurante per cui “Nevermind” ha rappresentato una generazione, perché le major non riescono più a imporsi nel nostro immaginario collettivo in questo modo, internet è frammentato, chiuso in bolle, irriconoscente nei confronti degli idoli, sospettoso dell’autorità, ama i suoi trend, ama non farsi capire all’esterno, ama i suoi meme su Sonic e la loro estetica digitale decadente, ma non è mai corale come i vecchi media sapevano essere. In quanto giornalisti è nostro compito contestualizzare la musica nel suo paesaggio attuale, e non volerla riportare indietro con le lancette, giudicando ciò che esce adesso con il metro di paragone di un mercato e di una cultura che non esistono più, se non nelle loro immagini statiche su Wayback Machine.

In quanto critici credo sia nostro compito mettere in crisi i luoghi comuni e porci sempre nuove domande, evitando di vendere risposte esaustive su temi in costante mutamento. È vero che il formato della recensione in senso classico è sempre di più in difficoltà, così come il mestiere del giornalista culturale, ma questo deve esserci da stimolo per migliorarci e cambiare, non per guardare con nostalgia al passato. Quel modello non esisterà più, facciamocene una ragione. Chiediamoci piuttosto: ha ancora senso scrivere di musica?

https://www.lifegate.it/cessione-diritti-canzoni

https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/streaming-manipolato-royalty-in-pericolo-lia-e-le-nuove-frodi-musicali/

https://www.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/vwkaag/the_legendary_lofihip_hop_livestream_thats_been/

Simon Frith, Il rock è finito - Miti giovanili e seduzioni commerciali nella musica pop, EDI, p. 25

Di recente è presente anche in formato digitale su Bandcamp.

https://exclaim.ca/music/article/cindy-lee-cancels-the-remainder-of-tour

Massimo Mantellini, Bassa risoluzione, Einaudi, p. 10

Grazie come sempre per chi ci legge e per il passaparola sul progetto, siete la nostra linfa vitale.

Per quel che vale, metterò il collegamento nel mio editoriale sui piani per l'anno nuovo, di prossima uscita